障害があっても起業を志し、成功している人はたくさんいます。働き方の一つとして起業は決して悪い選択肢ではありません。しかし、健常者であっても、障害者であっても起業が簡単ではないのは同じです。この記事では、障害者が起業を目指す際に使うべき制度を、相談先や成功のためのコツとともに紹介します。

障害者が起業する前に相談すべき場所7つ

起業する際は、資金調達方法やビジネスの展開の仕方など決めなくてはいけないことがたくさんあります。公的機関や金融機関、専門家が相談を受け付けてくれるので、まずは相談してみましょう。

ここでは、障害者の人が起業する前に相談すべき場所として、以下の7つを紹介します。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、政府系の金融機関の一つで「一般の金融機関が行う金融の補完」を目的に事業を行っています。中小企業・小規模事業者への支援にも力を入れており、起業にあたっての融資先として選択されることが非常に多いのも特徴です。なお、最寄りの支店(ビジネスサポートプラザを含む)での対面もしくはオンラインで起業相談を受け付けているので、積極的に利用しましょう。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)

独立行政法人中小企業基盤整備機構とは、国の機関の一種で、中小企業・小規模事業者の支援を主に行っています。具体的に実施している支援策の例は以下のとおりです。

- ・ファンドによる助成金・補助金制度

- ・経営相談

- ・農商工等連携の支援

- ・ワークショップやセミナー、交流イベントの実施

- ・インキュベーション施設の運営

商工会議所・商工会

商工会議所および商工会は、地域の企業のサポートを目的とした公的機関です。ただし、根拠になる法律や管轄している官庁が異なります。

| 項目 | 商工会議所 | 商工会

|

| 根拠になる法律 | 商工会議所法

|

商工会法 |

| 管轄官庁 | 経済産業省・経済産業政策局 | 経済産業省・中小企業庁

|

| 管轄範囲 | 市区単位 | 町村単位

|

| 主な事業 | 中小企業・国際活動の支援 | 経営改善普及事業 |

| 会員規模 | 小規模事業者~大企業まで | 中小企業・個人事業主 |

創業・ベンチャー支援センター

都道府県が設置する、地域での起業を目指す人や経営者に向けて経営相談などのサービスを提供する機関です。名称や具体的な事業内容は都道府県により異なるため、事前に確認しましょう。

よろず支援拠点

よろず支援拠点とは、経済産業省と中小企業庁が各都道府県に設置している、中小企業・小規模事業者(NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等も含む)からの経営相談を受け付けている支援機関です。必要に応じ、商工会議所や商工会、中小機関などほかの機関とも連携するため、どこに相談に行けばいいか分からないという場合は、まず相談してみるとよいでしょう。

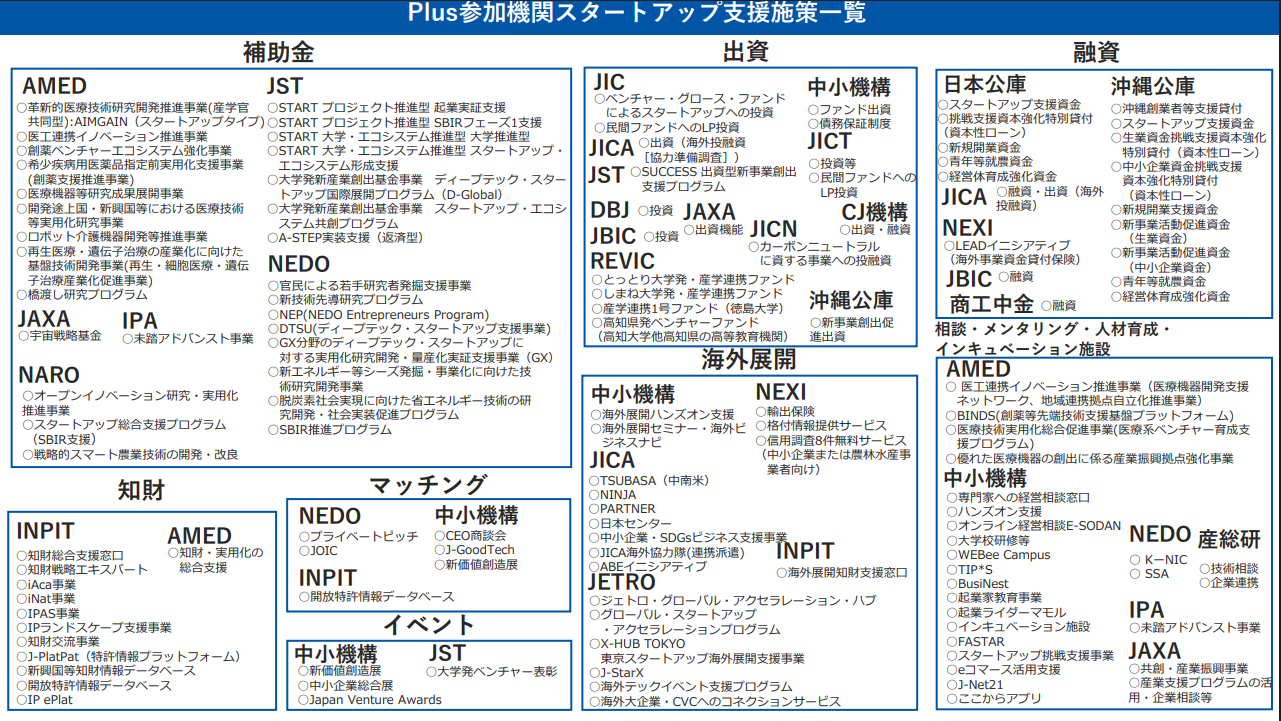

ワンストップ相談窓口Plus One

ワンストップ相談窓口Plus Oneとは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)や独立行政法人国際協力機構(JICA)など22の政府系機関が合同で創設した、主にスタートアップのサポートを行う相談窓口です。資金調達、知財実用化、海外展開など幅広い相談・支援を受け付けています。

出典:Plus参加機関スタートアップ支援施策一覧|国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

税理士などの専門家

税理士や司法書士、中小企業診断士などの専門家に相談することも重要です。相談先を選ぶ際は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定を受けている専門家を選びましょう。一定レベル以上の中小企業支援に関する専門的知識・実務経験を有しているという証明になるためです。

障害者が起業する際に利用できる融資制度3つ

起業後、事業活動を展開していくには資金がかかります。しかし、起業したてでは実績がない以上、銀行などの一般的な金融機関では融資を受けるのが難しいのも事実です。そこで、起業したてであっても利用できる融資制度を3つ紹介します。

- ・日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」

- ・制度融資

- ・【参考】茨城県「女性・若者・障害者創業支援融資」

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」

前述したように、日本政策金融公庫は中小企業・小規模事業者の支援を目的の一つに掲げて運営されています。障害者を含め、起業に向けた融資制度の一つとして提供されているのが「新規開業・スタートアップ支援資金」です。

以下の条件で提供されていますが「女性」「35歳未満または55歳以上」など一定の条件に当てはまるなら、利率の優遇を受けられる可能性があります。

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 返済期間

|

設備資金:20年以内

<うち据置期間5年以内> 運転資金:10年以内 <うち据置期間5年以内> |

| 利率

|

担保の有無、事業歴によっても異なるため要確認

※令和7年5月1日現在、年2.70%~4.00%(基準利率、税務申告を2期終えていない場合) ※女性など所定の条件に当てはまれば特別利率の適用が受けられる |

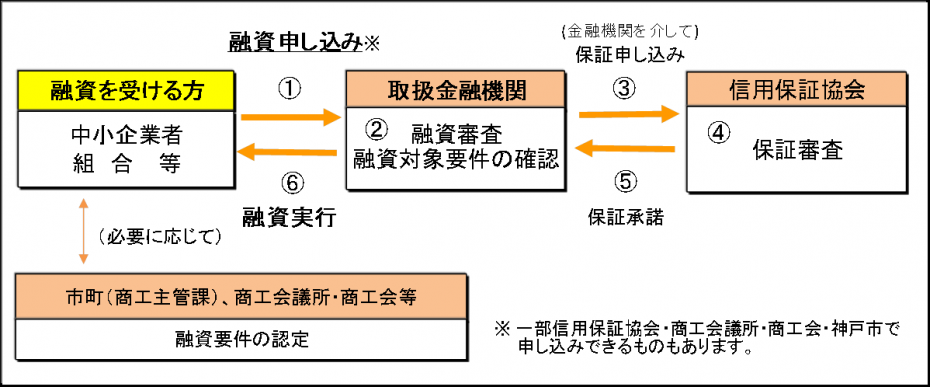

制度融資

制度融資とは、都道府県が金融機関および信用保証協会と合同で運営する融資制度のことです。一般的な融資とは違い、信用保証協会が保証する(つまり、返済が滞ったら代わりに金融機関に返済する)形を取ることで、起業したてでも比較的利用しやすくなっています。

なお、都道府県によっても利用条件など細かい部分は異なるため、都度確認しましょう。

| 融資限度額 | 3,500万円 |

| 返済期間 | 10年(うち、据置期間1年) |

| 利率 | 一律年1.25% |

【参考】茨城県「女性・若者・障害者創業支援融資」

茨城県では「女性・若者・障害者創業支援融資」という名前で、新たに事業を開始する女性や若者(申込時点で35歳未満)、障害者(障害者手帳保持者)を対象にした低金利での融資制度を実施しています。

基本的に茨城県に住んでいる、茨城県で起業する予定がある人しか使えませんが、条件に当てはまるなら前向きに検討しましょう。

| 融資限度額

|

設備資金:3,500万円

運転資金:3,500万円 設備・運転併用:3,500万円 |

| 返済期間

|

設備資金:10年以内

(うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内 (うち据置期間1年以内) 設備・運転併用:7年以内 (うち据置期間1年以内) |

| 利率

|

年1.3%~1.6%

※そのほか、信用保証料として原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)かかる

|

障害者が起業する際に利用できる補助金・助成金4つ

補助金・助成金を利用できれば、その分自己負担額を抑えられます。積極的に利用したいところですが、条件を満たす必要があるため、事前に専門家に相談し、丁寧に準備を進めましょう。

障害者に特化した補助金・助成金は特段存在しない

大前提として、障害者に特化した補助金・助成金は特段存在しません。また、事業計画書の作成や面談対策など、自身が希望する条件で物事を進められるように入念な準備をすべきなのは、障害者・健常者を問わないのも事実です。

その点を踏まえ、以降において起業の際に一般的に利用されている補助金・助成金について紹介します。

創業支援等事業者補助金

創業支援等事業者補助金とは、地方自治体が行っているもので、起業にあたって必要な資金の一部について、補助が受けられます。なお、起業する地域によっても内容がまったく変わるため、事前に確認しましょう。

参考までに、兵庫県の場合は以下の内容で実施されています。

【兵庫県:令和7年度起業家支援事業(一般事業枠)】

| 応募対象者

|

県内に居住または令和8年1月末日までに居住を予定している方で、令和6年4月1日から令和8年1月末日までに、県内で新たに起業・第二創業をした方、または予定している方 |

| 補助対象経費

|

事務所開設費、初度備品費、専門家経費、広告宣伝費等 |

| 補助金額

|

上限100万円(補助率2分の1以内)

※空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり |

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取り組みにかかる費用の一部を補助してくれる制度です。

申請にあたっては、商工会議所・商工会の定める様式による事業支援計画書を用意しなくてはいけません。そのため、小規模事業者持続化補助金を利用したい場合は、事前に相談するのが現実的です。

| 応募対象者

|

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けている |

| 補助対象経費

|

機械装置等費、広報費、Webサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |

| 補助金額

|

上限200万円(補助率3分の2以内)

|

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、「生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発」を目的とした設備投資等に対し、補助金が受け取れる制度です。中小企業・小規模事業者を対象としており、高額・大規模な設備投資をしたい場合にも適しています。

ただし、事業内容に応じた複数の枠や類型が用意されている上に、申請時にはたくさんの書類を用意しなくてはいけません。また、制度も頻繁に変更されているため、利用する際は専門家に相談しましょう。

| 応募対象者

|

資本金・従業員数が一定の数値以下など、所定の条件に当てはまる人

※業種によっても異なるため要事前確認

|

| 補助対象経費

|

応募枠によって異なるため要確認

※「製品・サービス高付加価値化枠」の場合、機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |

| 補助金額

|

従業員数、枠によって異なるため要確認

※「製品・サービス高付加価値化枠」かつ従業員数5人以下の場合、上限750万円(補助下限額100万円)

|

出典:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(第 20 次公募)

地方自治体が独自に展開する補助金・助成金

ここで紹介した以外にも、地方自治体によっては独自にユニークな補助金・助成金制度を設けていることがあるので、条件に当てはまるならぜひ活用しましょう。

例えば、兵庫県西宮市の場合「商店街 新規出店応援事業」といって、商店街の空き店舗を利用して新規に店舗をオープンする場合、内装工事費等が最大100万円まで補助されます。

障害者が起業する3つのメリット

障害者の働き方にはさまざまな選択肢がありますが、起業ならではのメリットも数多くあります。ここでは、障害者が起業する具体的なメリットとして、以下の3つについて解説します。

充実感・達成感が得られる

会社勤めとは違い、起業は自分自身のビジョンを実現するために働けるのが大きな強みです。「自分がやりたいことに向かっている」という意識を持って働けるため、充実感・達成感も大きくなります。

自由な働き方ができる

自由な働き方ができるのも、起業ならではの強みです。例えば、障害を持っている場合、周囲に人がたくさんいるオフィスで働くのがつらいこともあり得ます。しかし、すべての企業がリモートワークを認めてくれるわけではありません。起業であれば、基本的に働く場所は自分で選べます。

社会貢献ができる

起業することが、社会貢献のきっかけにもなるのは事実です。例えば、ビジネスにより自身が障害者として不自由に感じたことを解決できれば、それはほかの障害者の生活を向上させることにもつながります。

障害者が起業するための3つのコツ

障害者が起業し、事業を軌道に乗せるためにはコツがあります。ここでは、事業を成功に導くために、ぜひ取り入れてほしい3つのコツを紹介します。

得意なこと・興味があることを軸にする

起業する際は、得意なこと・興味があることを軸にしましょう。例え仕事だったとしても、不得意なこと、興味のないことを続けていくのは、ストレスがたまる上に、よい結果には結びつきません。やりがいや充実感を得るためにも、まずは興味のあることをもとにビジネスを展開しましょう。

ネットワーキングに力を入れる

交流会などのイベントに出席する、SNSで情報発信をするなど、ネットワーキングにも力を入れましょう。潜在的な顧客や事業上連携できるパートナーを見つけるのに役立ちます。

専門家を積極的に頼る

税理士や司法書士などの専門家を積極的に頼ることも重要です。法人の設立や、補助金や融資の審査など、起業にあたっては専門的な知識がないと難しい局面も多々出てきます。自分だけで乗りきろうとするのはかえって非効率的なので、専門家に積極的に相談してください。

まとめ

起業は、障害の有無を問わず大変なことです。だからこそ、専門家に相談したり、利用できる公的機関や制度をフル活用したりして、自分の負担を上手に減らしましょう。新しいアイデアを考える余裕も生まれてくるため、よい結果に結びつきやすくなります。